一、甲醛的隐蔽来源:装修中的“隐形杀手”

人造板材:甲醛释放的“重灾区”

胶合板、密度板、刨花板:这些板材在生产中需使用大量含甲醛的胶黏剂(如脲醛树脂),其甲醛释放周期长达3-15年,是室内甲醛的主要来源。

定制家具:衣柜、橱柜等内部结构常使用人造板材,即使表面贴皮,甲醛仍可能从缝隙中挥发。

床垫与沙发骨架:部分低价床垫及沙发采用胶合板或密度板作为支撑结构,甲醛超标风险高。

装饰材料与涂料:短期浓度飙升的“元凶”

白乳胶、劣质胶水:用于墙面、地板粘贴或家具组装的胶水,甲醛含量可能超标数十倍。

乳胶漆、壁纸、硅藻泥:部分涂料及墙面装饰材料在生产中添加甲醛作为防腐剂,装修后短期内甲醛浓度易超标。

布艺与纺织品:被忽视的“二次污染源”

窗帘、地毯、墙布:化纤材质或染色工艺可能残留甲醛,尤其是未充分清洗的新品。

床上用品:低价床品可能使用含甲醛的助剂,水洗可去除约80%的残留。

其他污染源:隐蔽且持久

清洁剂、化妆品:部分家用清洁剂、化妆品中含微量甲醛。

室外污染渗透:汽车尾气、工业废气中的甲醛可能通过通风进入室内,尤其在污染严重区域。

二、甲醛的危害:从刺激到致癌的“慢性毒药”

急性危害:高浓度暴露的“致命威胁”

刺激症状:甲醛浓度>0.08mg/m³时,可引起眼红、眼痒、咽喉不适、咳嗽、气喘、皮炎等。

中毒反应:浓度过高时,可能导致咽喉烧灼痛、呼吸困难、肺水肿、肝转氨酶升高,甚至昏迷、休克。

慢性危害:长期低剂量暴露的“隐形杀手”

呼吸系统:长期接触可引发慢性支气管炎、支气管哮喘,甚至呼吸功能障碍。

神经系统:导致头痛、头晕、失眠、烦躁,甚至诱发精神障碍。

免疫系统:降低免疫力,增加感染风险。

生殖系统:孕妇长期接触可能引发流产、胎儿畸形、宫外孕等。

致癌风险:国际公认的“一类致癌物”

动物实验:大鼠暴露于甲醛环境中11个月可致鼻癌。

人类研究:化工厂工人长期接触甲醛,死于血癌、淋巴癌等癌症的几率显著升高。

三、科学应对:从源头控制到后期治理

源头控制:选择环保材料

板材:优先选择ENF级、E0级或E1级人造板材,实木材料甲醛含量更低。

涂料:选用水性漆,避免油性漆;墙面装饰选择环保型乳胶漆或硅藻泥。

家具:购买新家具后放置通风处散味,布艺家具需注意填充物是否含甲醛。

通风换气:最经济有效的“除醛法”

自然通风:新装修房屋建议开窗通风3-6个月,每天通风时间不少于4小时。

高温高湿加速释放:夏季密闭房间1-2天(模拟高温环境),再强力通风,重复多次可缩短释放周期。

机械通风:通风不良的房间可配合使用电风扇增强空气流动。

辅助治理:多技术联合应用

空气净化器:选择标有甲醛CADR值的专业产品,可有效降低室内甲醛浓度。

活性炭吸附:放置活性炭包吸附游离甲醛,但需定期更换(建议15-30天)以避免二次污染。

光触媒技术:通过光催化分解甲醛分子,需配合紫外线使用。

植物净化:绿萝、吊兰等植物可辅助净化空气,但效果有限,不能作为主要手段。

专业检测与治理:确保安全入住

专业检测:入住前委托CMA机构检测室内甲醛含量,国家标准要求居室甲醛浓度≤0.08mg/m³。

自行监测:使用甲醛检测仪自行监测,重点关注衣柜、橱柜等密闭空间。

专业治理:若甲醛超标严重,可请专业公司进行治理,但需选择有资质、口碑好的机构。

特殊人群防护:孕妇、儿童优先

孕妇与儿童:居住环境需更严格把控,建议使用E0级或ENF级环保材料。

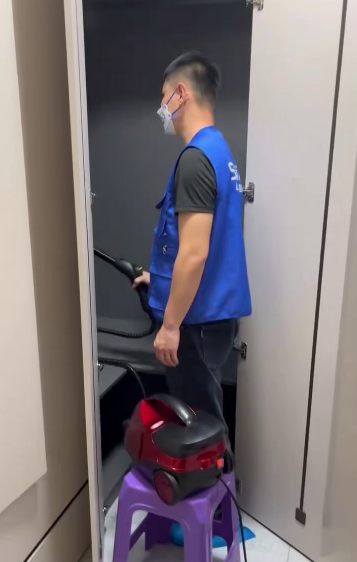

职业暴露人群:装修工人、家具生产工人需佩戴防护口罩和手套,工作场所安装排风系统。

四、误区警示:避免“交智商税”

误区一:无异味即无甲醛

真相:甲醛无色无味,低浓度时仅刺激眼睛、喉咙,高浓度时才有刺激性气味。人体对甲醛的嗅觉阈值为0.06-0.07mg/m³,但部分人可能闻不到超标气味。

误区二:柚子皮、茶叶梗可除醛

真相:柚子皮、茶叶梗仅能掩盖气味,无吸附或分解甲醛作用,反而可能因腐烂滋生细菌。

误区三:甲醛清除剂“一次治理,终身有效”

真相:正规治理可降低甲醛浓度至安全范围,但板材内部甲醛仍会缓慢释放,需长期监测。部分低价清除剂可能含化学添加剂,反而带来新污染。

误区四:高温闷放法加速除醛

真相:高温闷放需配合后续通风,否则甲醛会重新被板材吸附。操作不当易引发火灾,且高温可能导致家具变形、墙面开裂。

面议 防止受到室内甲醛危害

面议 防止受到室内甲醛危害  面议 控制室内环境甲醛污染

面议 控制室内环境甲醛污染  面议 新房通风效果不好时,

面议 新房通风效果不好时,  面议 新房装修完后除甲醛是

面议 新房装修完后除甲醛是  面议 室内除甲醛,还是从源头

面议 室内除甲醛,还是从源头  面议 旧房翻新后甲醛又超标

面议 旧房翻新后甲醛又超标